ここでは「閑話休題」の歴史について解説します。

サムネイル:施耐菴『鍾伯敬先生批評水滸傳』

白話文の用例から見る成立

「閑話休題」は中国で16世紀初頭に成立したとされる小説『水滸伝』に由来する言葉です。 『水滸伝』は作者や具体的な成立年代が不明で、原本も既に失われています。 その代わり様々な版本が今でも残っており、それらの分析・比較により研究が進められています。

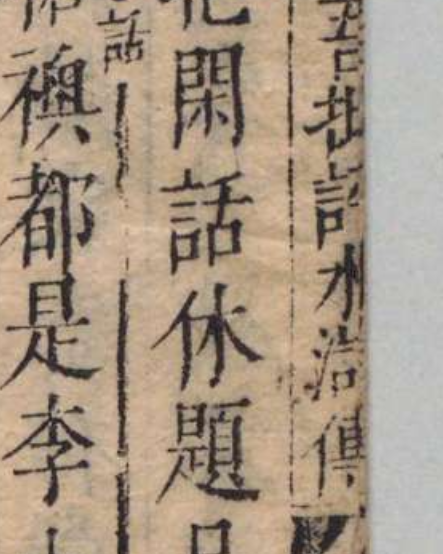

右図上図に示したのはその一つ『李卓吾先生批評忠義水滸傳』です。 注目すべきは、第十回に登場する「且把閑話休題只説正話」という一文。 文構造を見てみましょう。 まず、「無駄話」を意味する「閑話」と、「本題」を意味する「正話」が対比されているのが分かります。 「題」「説」はどちらも「話す」といった意味の動詞で、「休」は「やめる」という意味の動詞です。 「把」には目的語を動詞の前に置く「把構文」という用法があります。 副詞の「且」「只」は一旦除いて、これらを踏まえると「無駄話をやめて本題を話す」という意味にとれるでしょう。 ここから一部分が抜き出されて「閑話休題」という四字熟語が生まれたと考えられます。

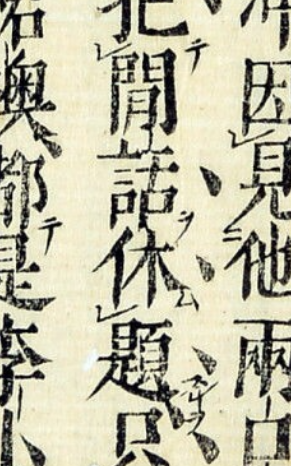

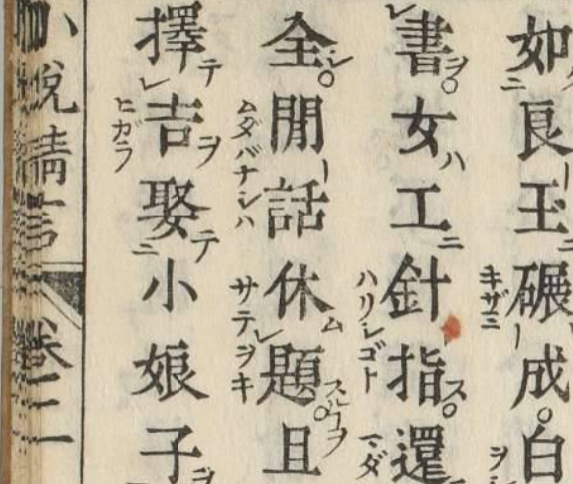

『水滸伝』は内容の繁簡で「文繁本」と「文簡本」に分けられ、「閑話休題」は文繁本に現れます。 そのうち原型に近いと言われる百巻百回本(『李卓吾先生批評忠義水滸傳』『鍾伯敬先生批評水滸傳』等)では「閑話休題」の表記である一方、不分巻百回本(『李卓吾先生批點忠義水滸傳』等)、不分巻百二十回本(『忠義水滸全書』等)、七十五巻七十回本(『第五才子書水滸傳』『評論出像水滸傳』等)では「間話休題」の表記となっています。 中国で「間話休題」が主流なのは、百巻百回本がより新しい版本に淘汰されたためだと推測されます。 日本でも左上のように、不分巻百回本に訓点を施した「和刻本」が流通しました。

17世紀に入ると、中国では蘭陵笑笑生『金瓶梅詞話』、馮夢竜『醒世恒言』『喩世明言』、凌濛初『初刻拍案驚奇』『二刻拍案驚奇』など多数の小説で用例を確認できます。 いずれも四字熟語として用いており、100年足らずで「閑話休題」という表現が定着したことが分かります。 『水滸伝』を含めたこれらの小説は、「白話小説」と呼ばれる口語体で書かれた文章であるため、流行語が反映されやすかったと思われます。

日本でも18世紀には、これらの訓訳本として岡白駒『小説精言』『小説奇言』、沢田一斎『小説粹言』が刊行され、それぞれに「間話休題」が登場します。 訓点の付け方は概ね同じですが、『小説精言』では「ムダバナシハサテヲキ」等と左訓が振られている箇所があります。 また、西田維則『演義侠妓伝』で「間話不題」、『通俗西遊記』で「閑話休講」、清田儋叟『照世盃』で「間話休提」のルビが確認できます。 白話小説を訓訳する中で行ったこのような工夫は、後の読本界に大きな影響を及ぼしたと見られ、特に岡白駒については後の滑稽本作家・式亭三馬も言及しています。

小説家ならバ間話休題。 岡白駒が譯した通り。 むだばなしハさておきス。

式亭三馬『素人狂言紋切形』(1814)

戯作の用例から見る受容

日本の作家において、「間話休題」をいち早く著作に取り入れたのは曲亭馬琴でした。 最も早い例は1796年出版の黄表紙『墨川柳禿筆』『四遍搨心學草帋』で、それぞれ「むだばなしはさておき」「それはさておき」とルビを振って用いています。 ひらがなを基本とする庶民向けの本であるはずの黄表紙において、当時まだ一般的でなかった「間話休題」という語彙を用いたのは相当に革新的であったと考えられます。 馬琴は同じく漢語由来の話題転換語として「不題」「案下某生」などもほぼ同様の意味で用いており、その一環であったと推測されます。

読本作家として大成した1805年からは、『四天王剿盗異録』(1805)、『三國一夜物語』(1806)、『椿説弓張月』(1807)、『旬殿實々記』(1808)と継続的に「間話休題」を用いています。 代表作の『南總里見八犬傳』で用いた「あだしごとはさておきつ」のルビも特徴的です。 後に多くの書籍で語り草となっていることから、彼が文学界に与えた影響の大きさが窺えます。

かんわ―きうだい(閑話休題)句支那小説デ普通ニ用ヰル語。ムダバナシハ省畧スルトノ義。日本デハ馬琴ガ好ンデ用ヰ、あだしごとはさておきつト讀マセタ。

山田美妙『大辞典』(1912)

馬琴の口眞似をすると、閑話休題、

岡本綺堂『青蛙堂鬼談』(1926)

閑話休題――と書くのは、滝沢馬琴の筆法であったが――、

山田宗睦『史論 日本人について』(1979)

馬琴の他にも、山東京伝『忠臣水滸傳』、感和亭鬼武『凾嶺復讐談』、小枝繁『小栗外傳』、式亭三馬『浮世床』などの読本に用例があります。 白話小説の翻案を一大テーマとする読本界では、前述の『小説精言』等を研究する機会があり、その中で「間話休題」の語彙を得た可能性が考えられます。 表記のほとんどは「間話休題」であって、「閑話休題」は稀ですが、明治期には既に「閑話休題」一色になっています。 ここには何らかの要因があったと推測されますが、未だ十分な仮説を得ていません。

また、この時代においては「かくて」「ここにまた」「さるほどに」「ふたたびとく」などの語を後ろに伴って用いることもありました。 「閑話休題」が「無駄話はさておき」という意味を担う一方で、これらの語彙は「本題に戻す」という意味を反映したものであり、「閑話休題」が原義に忠実に用いられていることが分かります。

明治期の用例から見る隆盛

明治期には、読本の系譜を引く小説類だけでなく、雑誌や学術書のようなある程度堅い文章、更には翻訳書や語学書にも積極的に使用されました。 辞書にも掲載され始めたことは、この言葉が市民権を得た証拠と言えるでしょう。 「閑話休題」の知名度が上がり、ルビで訓読みを当てて意味を明示する必要が薄れたことで、「かんわきうだい」と音読みさせたり、単にルビを振らずに用いたりした例も増加しました。

一方で、他の話題転換語も少なからず用例がありますが、これらは明治末期になるとおおよそ「閑話休題」に収束していきました。 同様に「間話休題」の表記も減少の一途をたどりました。

前話休題再説長州の藩士等ハ昨日の評議決定し

染崎延房『近世紀聞 第五編巻之三』(1875)

閑話不題 轟然と飛ぶが如くに驅來ツた二臺の腕車が

二葉亭四迷『新編 浮雲 第二篇』(1888)

案下某生再説 春蝶が母の鈴菜は娘が皈り今や遲しと待うちに

末広鉄腸『治外法憲』(1888)

特殊なルビも次々と生み出されます。 当時は、漢字の識字率が十分でない、外来語が絶えず流入する、等の理由から当て字文化が盛んでした。 なおかつ、出版物では文中の漢字全てにルビを振る「総ルビ」が一般的であり、このような特殊なルビを後押しする要因となったと推測されます。

「閑話」と「休題」がそれぞれ対応する「○○はさておき」の形式を取った翻訳語風のルビが多い中、「さて」「さても」「はなしかわって」など、そのような対応関係がないものも見受けられます。 一部では「余事は閑話休題」「夫れは暫時 閑話休題」など「閑話休題」の原義を超えた用法も存在し、明治期のルビがいかに自由度が高かったのか実感させられます。

閑話休題の昨今

明治期に爆発的に広まった「閑話休題」は、以降一定の落ち着きを見せつつも特に雑誌・随筆・小説などで脈々と使われ続けます。

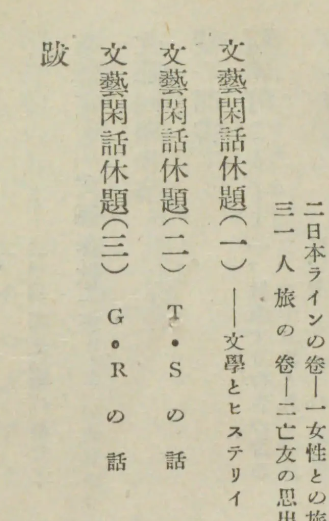

大正期・昭和前期で特筆すべきは、作家・宇野浩二が好んで用いた点です。 1920年の随筆『文芸閑話休題』に端を発すると思われ、1940年にもズバリ『閑話休題』という随筆を執筆しています。 随筆や評論で多用し、小説でも奥書きで用いるなど若干の用例があります。 1942年の『文学的散歩』では27回も登場し、まさにトレードマークと言える存在です。 当時の文壇における注目度は高く、「宇野浩二の閑話休題」は一時期の流行となりました。

そこで宇野浩二先生なら閑話休題とお書きになる處ですが、

帝国劇場文芸部『帝劇 第五十一號』(1927)

閑話休題。(こんな宇野浩二流のコトバも今は使われなくなった)

瀬沼茂樹『本の選び方・読み方』(1961)

さて宇野浩二流に書けば、ここで今しばらく”閑話休題”としなければならぬ。

三宅正太郎『回想の芸術家たち』(1986)

宇野浩二が「閑話休題」を専らルビを振らずに使用しているように、「閑話休題」に特殊なルビを振ることはかえって珍しくなりました。 教育が普及し国語表記の統一化が進んだことに加えて、明治期までの過剰とも言えるルビに対する反動があった結果だと考えられます。 一定数存在する特殊なルビの中でも、馬琴以来長らく用いられた「あだしごと」系は下火になり、「それはさておき」が主流となりました。 江戸期・明治期では分かりやすい意味を伝える役割を担っていましたが、この時代にはもはやそのような側面は薄れ、筆者による遊び心の基で使われているように思われます。

戦後には現代仮名遣いや当用漢字の制定、横書きの定着、総ルビの減少など国語表記に大きな変化が訪れ、それに伴って「閑話休題」の用例も一定の変化を見せます。 例えば、文頭・文末に「(閑話休題)」「・・・閑話休題・・・」「閑話休題――」と独立させて置くことで、ある種のセパレーターとして用いる例が現れました。 また、雑誌のコラム欄のタイトルや小説の章題で「閑話休題」を用いる例も増加しました。 これは恐らく「閑話休題」を「話は逸れますが」などの意味と誤解しているものだと思われます。 現在でもこのような誤用例は数多くあり、インターネット上ではその誤用や正しい意味を解説した記事が見られます。 意味を誤解する人が増えた今でこそ、「それはさておき」などの訓読みのルビを付けるべきなのかもしれません。

ごく最近では、小説の中でもライトノベルにおいて比較的多用されている傾向にあります。 特に話題を呼んだのは、西尾維新『〈物語〉シリーズ』のアニメにおいて、シーンが切り替わる際に「閑話休題」と書かれたカットが挟まれる演出です。 これらは「閑話休題」の若い世代への認知度向上に幾ばくか寄与したと考えられます。

一方で、2002年に文化庁が実施した『国語に関する世論調査』によると、「閑話休題」という語句を見聞きしたことがあると答えた人は30.8%、そのうち実際に自分でも使うと答えた人は4.6%にとどまりました。 確かに「閑話休題」は漢文由来であるがゆえに意味が直感的でなく、また使いどころも限定される癖のある語彙だと感じます。 様々な逆風の吹く「閑話休題」が今後どのような言語変化を見せるのか、これからも注視する必要がありそうです。

李卓吾先生批評忠義水滸傳

著者:施耐菴

出版年:不明

所蔵:内閣文庫

出典:国立公文書館デジタルアーカイブ